ж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹпјҡд»Һең°ж–№ејәйҳҹеҲ°е…ЁеӣҪйўҶеҶӣиҖ…

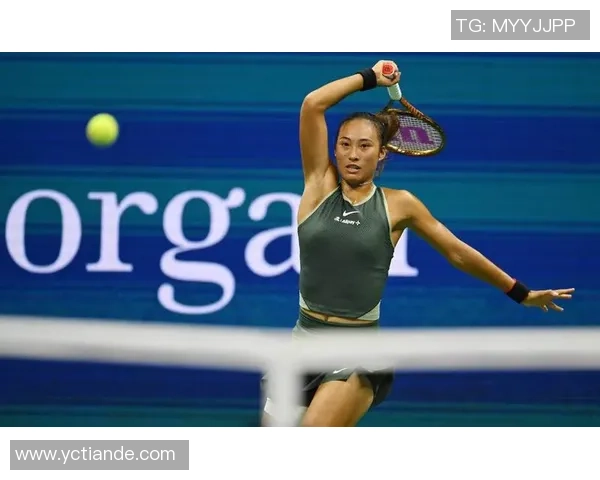

иҝ‘е№ҙжқҘпјҢйҡҸзқҖдёӯеӣҪзҪ‘зҗғж•ҙдҪ“ж°ҙе№ізҡ„жҸҗеҚҮпјҢеҗ„ең°зҪ‘зҗғйҳҹдјҚзҡ„з«һдәүж„ҲеҠ жҝҖзғҲгҖӮеңЁиҝҷзүҮзғӯеңҹдёҠпјҢж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹеҮӯеҖҹеҮәиүІзҡ„иЎЁзҺ°е’ҢзӢ¬зү№зҡ„и®ӯз»ғзҗҶеҝөпјҢйҖҗжёҗи„ұйў–иҖҢеҮәпјҢжҲҗдёәдәҶеӣҪеҶ…зҪ‘зҗғз•Ңзҡ„ж–°е…ҙејәйҳҹгҖӮзү№еҲ«жҳҜеңЁжңҖж–°зҡ„зҪ‘зҗғеҠӣйҮҸжҺ’еҗҚдёӯпјҢж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹжҲҗеҠҹи·ғеұ…еүҚеҲ—пјҢеҲӣдёӢдәҶеҺҶеҸІжҖ§зҡ„зӘҒз ҙгҖӮиҝҷдёҖжҲҗз»©зҡ„иғҢеҗҺпјҢдёҚд»…д»…жҳҜйҳҹе‘ҳ们зҡ„еҠӘеҠӣдёҺжұ—ж°ҙпјҢиҝҳжңүж·ұеңіеёӮдҪ“иӮІеұҖе’Ңе…ЁдҪ“ж•ҷз»ғеӣўйҳҹзҡ„иҫӣеӢӨд»ҳеҮәгҖӮ

ж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹзҡ„еҙӣиө·пјҢзҰ»дёҚејҖе…¶еҲӣж–°зҡ„и®ӯз»ғж–№жі•е’ҢеҜ№й«ҳж°ҙе№із«һжҠҖзҡ„иҝҪжұӮгҖӮдёҚеҗҢдәҺдј з»ҹзҡ„и®ӯз»ғжЁЎејҸпјҢж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹеңЁжҠҖжҲҳжңҜгҖҒдҪ“иғҪгҖҒеҝғзҗҶзҙ иҙЁзӯүж–№йқўзҡ„еҹ№е…»йғҪйҮҮеҸ–дәҶдёӘжҖ§еҢ–е’Ң科жҠҖеҢ–зҡ„жүӢж®өгҖӮзү№еҲ«жҳҜеңЁжҠҖжҲҳжңҜзҡ„и®ҫи®ЎдёҠпјҢж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹз»“еҗҲдәҶж•°жҚ®еҲҶжһҗе’ҢеҜ№жүӢзҡ„жҜ”иөӣз ”з©¶пјҢдёҚж–ӯдјҳеҢ–жҜҸдёӘзҗғе‘ҳзҡ„жү“жі•гҖӮйҖҡиҝҮиҝҷз§Қ科еӯҰеҢ–гҖҒзі»з»ҹеҢ–зҡ„и®ӯз»ғж–№ејҸпјҢж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹдёҚд»…еңЁеӣҪеҶ…иөӣдәӢдёӯеұЎиҺ·дҪіз»©пјҢд№ҹеңЁеӣҪйҷ…иөӣеңәдёҠйҖҗжёҗеұ•зӨәеҮәе…¶ејәеӨ§зҡ„з«һдәүеҠӣгҖӮ

е№ҙиҪ»зҗғе‘ҳзҡ„еҙӣиө·пјҡж–°дёҖд»ЈзҪ‘зҗғеҠӣйҮҸ

ж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹзҡ„жҲҗеҠҹпјҢзҰ»дёҚејҖдёҖжү№дјҳз§Җе№ҙиҪ»зҗғе‘ҳзҡ„еҙӣиө·гҖӮиҝҷдәӣе№ҙиҪ»зҗғе‘ҳдёӯпјҢж—ўжңүжҠҖжңҜе…Ёйқўзҡ„е…ЁиғҪеһӢйҖүжүӢпјҢд№ҹжңүжһҒе…·зҲҶеҸ‘еҠӣе’Ңж”»еҮ»жҖ§зҡ„дё“йЎ№еһӢйҖүжүӢгҖӮ他们дёҚ仅继жүҝдәҶеүҚиҫҲ们зҡ„дјҳиүҜдј з»ҹпјҢиҝҳиһҚе…ҘдәҶзҺ°д»ЈзҪ‘зҗғзҡ„ж–°зҗҶеҝөе’Ңж–°жҠҖжңҜпјҢд»ҺиҖҢеңЁжҜ”иөӣдёӯеұ•зҺ°еҮәи¶…еёёзҡ„иЎЁзҺ°гҖӮдҫӢеҰӮпјҢж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹзҡ„дё»еҠӣзҗғе‘ҳе°ҸжқҺпјҢеңЁд»Ҡе№ҙзҡ„е…ЁеӣҪзҪ‘зҗғй”Ұж ҮиөӣдёӯпјҢд»Ҙз»қеҜ№дјҳеҠҝеӨәеҫ—еҚ•жү“еҶ еҶӣпјҢеҮӯеҖҹе…¶зІҫеҮҶзҡ„еә•зәҝжҠҖжңҜе’Ңеҝ«йҖҹзҡ„еҸҚеә”йҖҹеәҰпјҢиөўеҫ—дәҶе№ҝжіӣзҡ„иөһиӘүгҖӮе°ҸжқҺзҡ„жҲҗеҠҹдёҚд»…жҳҜдёӘдәәзҡ„иҚЈиҖҖпјҢд№ҹжҳҜж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹжіЁйҮҚе№ҙиҪ»зҗғе‘ҳеҹ№е…»зҡ„жҲҗжһңгҖӮ

дёәдәҶдҝқиҜҒиҝҷдәӣе№ҙиҪ»зҗғе‘ҳиғҪеӨҹеҝ«йҖҹжҲҗй•ҝпјҢж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹиҝҳйҮҮеҸ–дәҶдёҺеӣҪйҷ…йЎ¶зә§дҝұд№җйғЁе’Ңж•ҷз»ғзҡ„еҗҲдҪңгҖӮйҖҡиҝҮйӮҖиҜ·дё–з•Ңзә§зҡ„ж•ҷз»ғиҝӣиЎҢдё“йЎ№жҢҮеҜјпјҢ并е®үжҺ’зҗғе‘ҳиөҙжө·еӨ–и®ӯз»ғе’ҢжҜ”иөӣпјҢж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹйҖҗжӯҘжҸҗй«ҳдәҶе…¶зҗғе‘ҳзҡ„з«һжҠҖж°ҙе№іе’ҢжҜ”иөӣз»ҸйӘҢгҖӮиҝҷз§ҚеӣҪйҷ…еҢ–зҡ„еҹ№и®ӯжЁЎејҸпјҢдёәзҗғе‘ҳ们жҸҗдҫӣдәҶжӣҙе№ҝйҳ”зҡ„еҸ‘еұ•е№іеҸ°пјҢд№ҹдёәж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹеңЁе…ЁзҗғиҢғеӣҙеҶ…ж ‘з«ӢдәҶжӣҙй«ҳзҡ„еЈ°иӘүгҖӮ

ж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹзҡ„еҲӣж–°жү“жі•пјҡд»Һ科жҠҖеҲ°жҲҳжңҜ

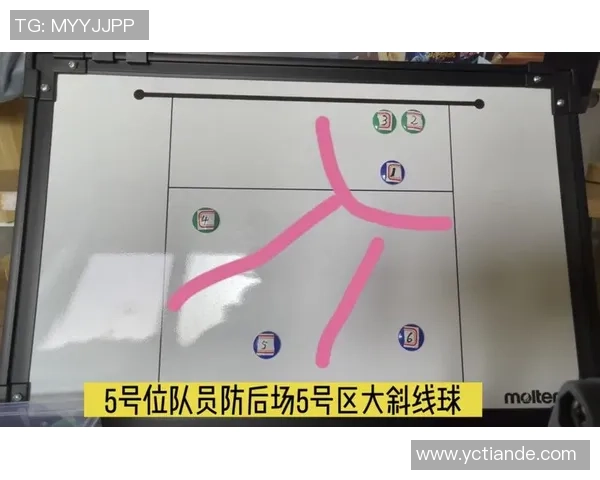

йҡҸзқҖ科жҠҖзҡ„еҸ‘еұ•пјҢзҺ°д»ЈзҪ‘зҗғиҝҗеҠЁйҖҗжёҗеҗ‘ж•°жҚ®еҢ–гҖҒжҷәиғҪеҢ–зҡ„ж–№еҗ‘иҝҲиҝӣгҖӮж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹзҙ§и·ҹиҝҷдёҖи¶ӢеҠҝпјҢзҺҮе…ҲеңЁеӣҪеҶ…еј•е…ҘдәҶй«ҳ科жҠҖжүӢж®өпјҢеё®еҠ©зҗғе‘ҳжҸҗеҚҮз«һжҠҖж°ҙе№ігҖӮеңЁжҠҖжңҜеҲҶжһҗж–№йқўпјҢж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹеҲ©з”Ёи§Ҷйў‘еӣһж”ҫгҖҒзҗғи·ҜеҲҶжһҗиҪҜ件зӯүжүӢж®өпјҢеҜ№зҗғе‘ҳзҡ„жҜҸдёҖеңәжҜ”иөӣиҝӣиЎҢиҜҰе°Ҫзҡ„еӣһйЎҫе’ҢеҲҶжһҗгҖӮйҖҡиҝҮиҝҷдәӣж•°жҚ®пјҢж•ҷз»ғе‘ҳиғҪеӨҹзІҫзЎ®жүҫеҲ°зҗғе‘ҳеңЁжҠҖжңҜдёҠеӯҳеңЁзҡ„дёҚи¶іпјҢ并еҸҠж—¶и°ғж•ҙи®ӯз»ғзӯ–з•ҘгҖӮ

ж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹиҝҳжіЁйҮҚжҲҳжңҜзҡ„еӨҡж ·жҖ§е’ҢзҒөжҙ»жҖ§гҖӮеңЁжҜ”иөӣдёӯпјҢж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹејәи°ғвҖңд»ҘеҸҳеҲ¶иғңвҖқзҡ„зҗҶеҝөпјҢйј“еҠұзҗғе‘ҳж №жҚ®еҜ№жүӢзҡ„зү№зӮ№е’Ңеңәең°зҡ„жғ…еҶөзҒөжҙ»и°ғж•ҙжҲҳжңҜгҖӮдёҺе…¶иҜҙиҝҷжҳҜдёҖдёӘдј з»ҹзҡ„зҪ‘зҗғжҲҳжңҜпјҢдёҚеҰӮиҜҙе®ғжҳҜзҺ°д»ЈзҪ‘зҗғеҸ‘еұ•зҡ„ж–°ж–№еҗ‘пјҢејәи°ғзҡ„жҳҜеҜ№жҠҖжңҜе’ҢжҲҳжңҜзҡ„й«ҳеәҰиһҚеҗҲгҖӮ

ж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹзҡ„жҲҳжңҜеҲӣж–°дёҚд»…дҪ“зҺ°еңЁжҜ”иөӣдёӯзҡ„зҒөжҙ»еә”еҸҳпјҢиҝҳдҪ“зҺ°еңЁж—Ҙеёёи®ӯз»ғзҡ„з»ҶиҠӮдёҠгҖӮжҜҸдёҖеҗҚзҗғе‘ҳйғҪж №жҚ®иҮӘе·ұзҡ„зү№зӮ№е’ҢејұзӮ№пјҢеҲ¶е®ҡдёӘдәәеҢ–зҡ„и®ӯз»ғи®ЎеҲ’пјҢеҒҡеҲ°еӣ жқҗж–Ҫж•ҷгҖӮиҝҷз§ҚдёӘжҖ§еҢ–зҡ„и®ӯз»ғжЁЎејҸпјҢи®©жҜҸдёҖеҗҚзҗғе‘ҳйғҪиғҪеӨҹеңЁиҮӘе·ұзҡ„дјҳеҠҝйўҶеҹҹеҸ‘жҢҘеҮәжңҖеӨ§зҡ„жҪңеҠӣгҖӮ

е…ЁеҠӣеӨҮжҲҳеӣҪйҷ…иөӣдәӢпјҢж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹеӢҮж”Җй«ҳеі°

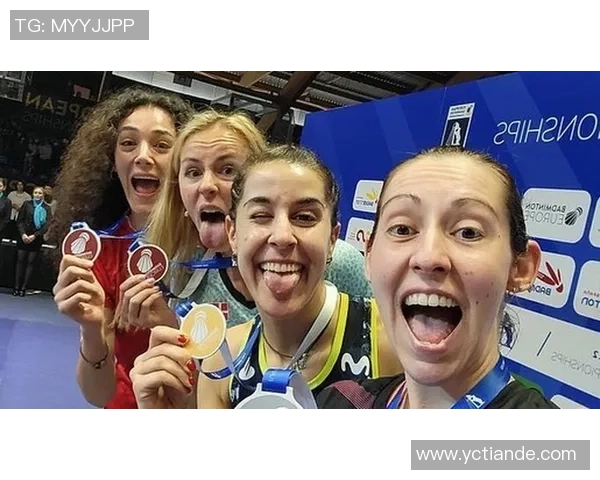

йҡҸзқҖж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹе®һеҠӣзҡ„дёҚж–ӯеўһејәпјҢеӣҪйҷ…иөӣдәӢзҡ„жҢ‘жҲҳд№ҹеңЁйҖҗжёҗеўһеӨҡгҖӮиҝ‘е№ҙжқҘпјҢж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹдёҚд»…еңЁеӣҪеҶ…иөӣеңәеҸ–еҫ—дәҶдёҚе°Ҹзҡ„жҲҗз»©пјҢиҝҳз§ҜжһҒеҸӮдёҺеҗ„зұ»еӣҪйҷ…зҪ‘зҗғжҜ”иөӣпјҢйҖҗжӯҘеңЁдё–з•ҢиҲһеҸ°дёҠеұ•зҺ°еҮәдәҶдёӯеӣҪзҪ‘зҗғйҳҹзҡ„йЈҺйҮҮгҖӮзү№еҲ«жҳҜеңЁ2024е№ҙдәҡжҙІзҪ‘зҗғй”Ұж ҮиөӣдёҠпјҢж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹзҡ„иЎЁзҺ°д»Өдәәзһ©зӣ®гҖӮе°Ҫз®ЎйқўдёҙзқҖжқҘиҮӘдё–з•Ңеҗ„ең°йЎ¶е°–йҖүжүӢзҡ„жҢ‘жҲҳпјҢж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹдҫқ然еҮӯеҖҹеҮәиүІзҡ„еӣўйҳҹеҚҸдҪңе’ҢдёӘдәәжҠҖиүәпјҢжҲҗеҠҹзӘҒз ҙиҮӘжҲ‘пјҢиҫҫеҲ°дәҶж–°зҡ„з«һжҠҖй«ҳеәҰгҖӮ

ж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹзҡ„еҮәиүІиЎЁзҺ°е№¶йқһеҒ¶з„¶пјҢиҝҷиғҢеҗҺзҰ»дёҚејҖеӨҡе№ҙжқҘжүҺе®һзҡ„и®ӯз»ғе’Ңй»ҳеҘ‘зҡ„еӣўйҳҹй…ҚеҗҲгҖӮдёәдәҶжӣҙеҘҪең°йҖӮеә”еӣҪйҷ…иөӣдәӢзҡ„й«ҳејәеәҰеҜ№жҠ—пјҢж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹеңЁжҜ”иөӣеүҚжңҹиҝӣиЎҢзі»з»ҹзҡ„дҪ“иғҪжҳҹйҷ…з”өз«һи®ӯз»ғе’ҢжҠҖжңҜи°ғиҜ•пјҢзЎ®дҝқжҜҸдёҖеҗҚзҗғе‘ҳйғҪиғҪеңЁе…ій”®ж—¶еҲ»дҝқжҢҒжңҖдҪізҠ¶жҖҒгҖӮж•ҷз»ғеӣўйҳҹиҝҳдјҡж №жҚ®еҜ№жүӢзҡ„зү№зӮ№пјҢеҲ¶е®ҡиҜҰз»Ҷзҡ„жҜ”иөӣзӯ–з•ҘпјҢеё®еҠ©зҗғе‘ҳ们жӣҙеҘҪең°зҗҶи§Је’Ңеә”еҜ№жҜ”иөӣдёӯзҡ„еҗ„з§ҚеҸҳеҢ–гҖӮ

ж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹзҡ„еӣўйҳҹзІҫзҘһдёҺж–ҮеҢ–

ж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹзҡ„еҙӣиө·пјҢиҝҳдёҺе…¶зӢ¬зү№зҡ„еӣўйҳҹж–ҮеҢ–еҜҶдёҚеҸҜеҲҶгҖӮеңЁиҝҷйҮҢпјҢжҜҸдёҖдҪҚзҗғе‘ҳдёҚд»…жҳҜиҮӘе·ұи®ӯз»ғзҡ„дё»дәәпјҢжӣҙжҳҜж•ҙдёӘеӣўйҳҹзҡ„дёҖд»ҪеӯҗгҖӮеӣўйҳҹдёӯзҡ„жҜҸдёӘдәәйғҪжңүзқҖе…ұеҗҢзҡ„зӣ®ж ҮпјҢйӮЈе°ұжҳҜйҖҡиҝҮдёҚжҮҲеҠӘеҠӣпјҢеҗ‘дё–з•Ңеұ•зӨәж·ұеңізҪ‘зҗғзҡ„еҠӣйҮҸгҖӮиҝҷз§ҚеӣўйҳҹзІҫзҘһпјҢдёҚд»…дҪ“зҺ°еңЁжҜ”иөӣдёӯзҡ„й»ҳеҘ‘й…ҚеҗҲпјҢд№ҹдҪ“зҺ°еңЁж—Ҙеёёи®ӯз»ғдёӯзҡ„дә’её®дә’еҠ©гҖӮ

еңЁж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹпјҢж•ҷз»ғдёҺзҗғе‘ҳд№Ӣй—ҙзҡ„关系并йқһдј з»ҹзҡ„дёҠдёӢзә§е…ізі»пјҢиҖҢжҳҜжӣҙеӨҡең°дҪ“зҺ°дёәеҗҲдҪңдёҺдҝЎд»»гҖӮж•ҷз»ғе‘ҳеңЁдј жҺҲжҠҖжңҜзҡ„д№ҹдјҡеҖҫеҗ¬зҗғе‘ҳзҡ„жғіжі•е’Ңе»әи®®пјҢеё®еҠ©д»–们еңЁеҝғзҗҶдёҠдҝқжҢҒе№іиЎЎгҖӮеңЁиҝҷйҮҢпјҢзҗғе‘ҳ们没жңүеҺӢеҠӣгҖҒжІЎжңүиҙҹжӢ…пјҢеҸӘжңүеҜ№зҪ‘зҗғзҡ„зғӯзҲұе’ҢеҜ№иғңеҲ©зҡ„жёҙжңӣгҖӮ

иҝҷз§Қз§ҜжһҒеҗ‘дёҠзҡ„еӣўйҳҹж°ӣеӣҙпјҢдҪҝеҫ—ж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹеңЁйқўеҜ№жҢ‘жҲҳж—¶иғҪеӨҹд»ҘжӣҙеҠ д»Һе®№зҡ„е§ҝжҖҒеә”еҜ№гҖӮж— и®әжҳҜеӣҪеҶ…иөӣдәӢиҝҳжҳҜеӣҪйҷ…жҜ”иөӣпјҢж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹе§Ӣз»ҲдҝқжҢҒзқҖиүҜеҘҪзҡ„з«һжҠҖзҠ¶жҖҒпјҢзЁіе®ҡзҡ„еҝғжҖҒпјҢжңҖз»ҲеңЁеҗ„йЎ№иөӣдәӢдёӯйғҪеҸ–еҫ—дәҶдёҚе°Ҹзҡ„жҲҗз»©гҖӮ

еұ•жңӣжңӘжқҘпјҡиө°еҗ‘дё–з•Ңзҡ„ж·ұеңізҪ‘зҗғ

ж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹзҡ„еҙӣиө·еҸӘжҳҜдёӯеӣҪзҪ‘зҗғеҸ‘еұ•йҒ“и·ҜдёҠзҡ„дёҖдёӘзј©еҪұгҖӮйҡҸзқҖи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡзҡ„дјҳз§ҖйҖүжүӢж¶ҢзҺ°пјҢдёӯеӣҪзҪ‘зҗғзҡ„ж•ҙдҪ“ж°ҙе№іжӯЈеңЁйҖҗжӯҘжҸҗеҚҮпјҢиҖҢж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹд№ҹе°Ҷ继з»ӯз§үжүҝеҲӣж–°дёҺеҘӢж–—зҡ„зІҫзҘһпјҢеҗ‘жӣҙй«ҳзҡ„зӣ®ж ҮиҝҲиҝӣгҖӮжңӘжқҘпјҢж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹе°Ҷд»ҘжӣҙеҠ ејҖж”ҫзҡ„е§ҝжҖҒпјҢиҝҺжҺҘжӣҙеӨҡжқҘиҮӘдё–з•Ңеҗ„ең°зҡ„жҢ‘жҲҳпјҢдәүеҸ–еңЁеӣҪйҷ…иөӣеңәдёҠиҺ·еҫ—жӣҙеӨҡзҡ„иҚЈиӘүгҖӮ

еұ•жңӣжңӘжқҘпјҢж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹдёҚд»…иҰҒеңЁз«һжҠҖдёҠдёҚж–ӯзӘҒз ҙпјҢиҝҳе°Ҷз§ҜжһҒжҺЁеҠЁзҪ‘зҗғж–ҮеҢ–зҡ„жҷ®еҸҠе’ҢеҸ‘еұ•гҖӮйҖҡиҝҮдёҫеҠһжӣҙеӨҡзҡ„еӣҪйҷ…жҖ§зҪ‘зҗғиөӣдәӢе’ҢжҺЁе№ҝжҙ»еҠЁпјҢж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹеёҢжңӣиғҪеӨҹеҗёеј•жӣҙеӨҡе№ҙиҪ»дәәеҠ е…ҘеҲ°зҪ‘зҗғиҝҗеҠЁдёӯпјҢеҹ№е…»жӣҙеӨҡзҡ„зҪ‘зҗғдәәжүҚпјҢдёәдёӯеӣҪзҪ‘зҗғдәӢдёҡзҡ„й•ҝиҝңеҸ‘еұ•еҘ е®ҡеқҡе®һзҡ„еҹәзЎҖгҖӮ

ж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹзҡ„жҲҗеҠҹпјҢж„Ҹе‘ізқҖж·ұеңізҪ‘зҗғеҠӣйҮҸзҡ„еҙӣиө·пјҢд№ҹж Үеҝ—зқҖдёӯеӣҪзҪ‘зҗғзҡ„жңӘжқҘе……ж»ЎдәҶж— йҷҗеҸҜиғҪгҖӮйҡҸзқҖж·ұеңізҪ‘зҗғйҳҹдёҚж–ӯеҲӣж–°гҖҒдёҚж–ӯиҝӣжӯҘпјҢжҲ‘们жңүзҗҶз”ұзӣёдҝЎпјҢж·ұеңіе°ҶжҲҗдёәжңӘжқҘдё–з•ҢзҪ‘зҗғзҡ„дёҖдёӘйҮҚиҰҒиҲһеҸ°гҖӮ